特集2

世界自然遺産・知床

掲載号:2025年10月号

知床は令和7年7月に世界自然遺産登録から20周年を迎えました。流氷の影響を受けた海と陸の生態系の豊かなつながりは世界で高く評価されています。この世界的にも類いまれな価値を有する知床の自然環境を守り、次の世代へとつないでいく必要があります。

知床世界自然遺産に関する情報はこちらからご覧いただけます。:知床世界自然遺産 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/ssi/mokuji.html

1知床の自然の価値

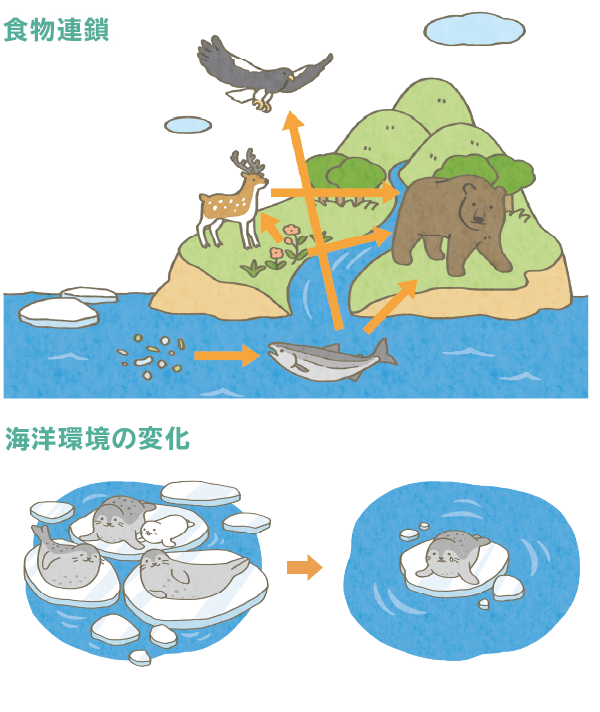

知床の豊かな海は、流氷の下で生育する膨大なプランクトンが、魚類や海鳥類、鯨類などの海洋生物を育みます。サケ科魚類は海から川をさかのぼり、ヒグマや猛禽類

の重要な食物資源となります。食べ残された魚も最後は土に還り森の栄養分となります。知床では海、川、陸にわたるダイナミックな食物連鎖が形成されています。また、動植物ともに北方系と南方系の種が混在しており、これらの生物が密接に影響し合って豊かな生態系を形づくっています。一方で、近年、流氷面積の減少やサケ科魚類の漁獲量の減少など海洋環境の変化が見られ、地球温暖化の影響が懸念されます。道では、地域と連携しながらモニタリング調査などを実施し、適正な保全管理を推進しています。

2知床の自然の魅力

知床には、シマフクロウやシレトコスミレなどの希少な動植物が分布しているほか、陸にはヒグマやエゾシカ、海にはアザラシやシャチなどの大型哺乳類が生息しています。また、冬には、知床の海を覆い尽くす流氷が見られるほか、切り立つ断崖、知床連山、知床五湖など雄大な景観を有し、四季の変化の大きい原生的な自然に触れることができます。

流 氷流氷は、シベリア沿岸の海氷が南下し漂着したもので、日本では唯一オホーツク海で見ることができます。カヤックや流氷ウォークなどのアクティビティを楽しむことができます。

動 物流氷の海上に舞う国の天然記念物オオワシ。幻の神鳥と呼ばれ、国内では北海道にのみ生息するシマフクロウ。沿岸ではアザラシやシャチも見られます。高密度でヒグマが生息し、河川ではシロザケやサクラマスなど多くのサケ科魚類を見られるのが特徴です。

植 物比較的低い標高域からハイマツ低木林や高山植物群落が発達し、多様な植生が分布しています。知床と択捉島、国後島だけに分布する固有種シレトコスミレをはじめ、200種以上の高山植物が咲いています。

写真提供:環境省

3道の取り組み

道では、「北海道知床世界自然遺産条例」、「世界自然遺産・知床の日」の制定やシンポジウム等の啓発活動を通じて、知床の保全等に取り組む機運を高めるとともに、その普遍的価値に対する理解の増進を図る取り組みを進めています。

世界自然遺産・知床の日の制定

登録10周年を節目に知床の価値を見つめ直し将来の世代につなげていくため、「北海道知床世界自然遺産条例」を制定し、遺産登録年(平成17年)の流氷接岸初日である1月30日を「世界自然遺産・知床の日」として、知床の保全や適正な利用を推進しています。

シンポジウムの開催

世界自然遺産登録日の7月17日に札幌駅前通地下歩行空間で知床関連の展示を実施したほか、8月31日には、国や斜里町、羅臼町などと共に知床の未来について考える記念シンポジウムを開催し、知床の魅力を発信しました。

MESSAGE:メッセージ

知床斜里町観光協会会長

野尻 勝規 さん

知床は流氷を起点とした特異な生態系と生物の多様性が評価され、世界自然遺産に登録されてから20周年を迎えました。原生の大自然を観光資源とする知床に事故は避けられないものではありますが、先般の悲しい海難事故と向き合い、観光事業者と斜里町とが共にリスクを洗い出し共有するシステムを構築し、利用される皆さまへの安全と安心の提供を最重要とする取り組みを行っています。冬の流氷観光から春秋の自然体験、さらに登録20周年を契機に、夜の知床五湖をガイドと共に星空を眺める知床星空散歩も新たなコンテンツとしてご用意しています。自然の魅力を体感しにぜひ知床へお越しください。

近年、人とヒグマのあつれきがかつてないほど高まっており、令和7年度に入ってから道南・福島町では市街地で、道東・知床半島地域では登山中の方が人身被害に遭うなど、これまではヒグマの心配をしたことがない場所や場面でも、より注意が必要な状況となっています。特に、冬眠までのこれからの季節は、ヒグマがエサを探して活発に活動します。野山でヒグマに出遭わないための対策はもちろんのこと、一人一人がヒグマを人の生活圏に寄せ付けないための対策をとりましょう。

■ 住宅地等では

- ● ゴミ出しのルールを守り、屋外に放置しない

- ● 放棄果樹や家庭菜園の残った作物等は片付ける

- ● ヒグマが身を隠せる草やぶは刈り払う

■ 野山に入るときは

- ● ヒグマの出没情報を事前に確認する

- ● 音を出して、複数人で行動する

- ● クマ撃退スプレーを携行する

- ● 食べ物やゴミは必ず持ち帰る

■ それでも出遭ってしまったら

- ● 遠くに見つけたら、静かにその場を去る

- ● 絶対に走って逃げない

- ● ヒグマの方を見ながらゆっくり後退し、距離を取る

- ● 絶対にエサを与えない

ヒグマを目撃した際は、110番通報をお願いします

ヒグマに関する情報は道庁ヒグマ対策室ウェブサイトでも公開中:https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/higuma/216423.html

特集2に関するお問い合わせ

道庁自然環境課

TEL.011-204-5204

道庁ヒグマ対策室

TEL.011-204-5988